重塑与反思:吴京现象背后的中国电影转型阵痛融金牛,

当再见,坏蛋以26万票房草草收场,这个数字在战狼256.94亿的辉煌映照下显得格外刺目。那个曾经让观众热血沸腾的"国民硬汉",现在却因"坦克没有后视镜"的采访片段变成全网玩梗素材。这场从全民追捧到集体调侃的戏剧性转变,已然超越个人荣辱,成为解码中国娱乐产业变革的鲜活标本。

一、票房滑铁卢:一个时代的落幕信号

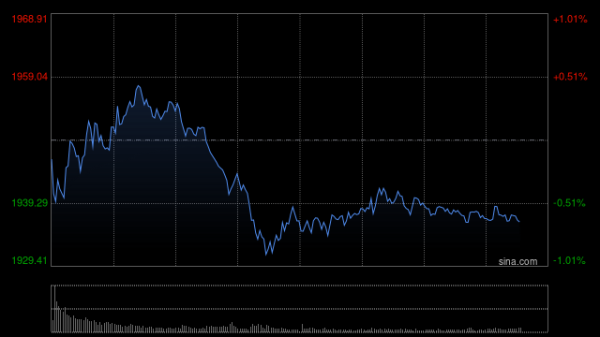

这部投资仅1000万的小成本电影,承载着吴京500万个人注资与转型期待,却在残酷的市场中遭遇冰点。首日0.3%的排片率,场均不足5人的上座率,最终在冷清的凌晨场次中黯然退场。与之形成鲜明对比的,是同期上映的捕风追影5天狂揽5亿票房的盛况。社交媒体上"吴京神话终结"的论调甚嚣尘上,数字的落差成为最直白的判决书。

二、解构狂欢:从作品批判到人格消解

展开剩余68%票房失利如同打开闸门,引发对吴京作品的全方位审视。曾经让影院沸腾的战狼2"虽远必诛"、长津湖的史诗叙事,现在被打上"审美疲劳""套路化"的标签。更富戏剧性的是抗战胜利80周年纪念日当天融金牛,其社交平台评论区被"坦克后视镜"的调侃淹没。这个源于早年争议言论的梗,在庄严时刻的集体玩味,标志着舆论场对其的消解已从银幕形象蔓延至现实人格。

三、符号化反噬:当人设遭遇真实性考验

战狼257亿票房的奇迹,恰逢南海仲裁案激发的民族情绪高涨期;长津湖98亿的爆发,则对应着中美关系的紧张时刻。吴京塑造的军人形象成为时代情绪的具象载体,但这种深度绑定最终引发审美反弹。网友将他的争议言行汇编成"京学"教材:从"我跳过楼你跳过吗"的争议言论,到综艺中的尴尬互动,再到被翻出的酒驾旧闻,这些碎片拼凑出公众眼中的"爹味"图谱。当被拍到使用国外品牌产品时,与其塑造的"国货代言人"形象形成的反差,彻底点燃了信任危机。

四、行业镜鉴:主旋律电影的转型困局

吴京的困境折射出整个类型片的创作瓶颈。2025年春节档的蛟龙行动虽在潜艇特效方面达到国际水准,却因单薄的角色塑造和生硬的情节推进遭遇口碑分化,最终4亿票房远低于预期。反观同期黑马长安的荔枝浪浪山小妖怪,凭借对普通职场人的细腻刻画赢得共鸣。这种对比印证着观众审美的嬗变:当现实中国在国际舞台愈发从容,电影市场对直白说教的耐受度正在降低。

五、破局之路:在解构中重建的可能

行业数据显示,中生代演员转型现实题材的成功率高达68%,这为吴京提供了转型路径参考。肖战在梦中的那片海中通过跨年代小人物实现口碑逆转,王一博借追风者的红色金融家角色重塑形象,都证明"去标签化"才是重生之道。对主旋律创作而言,需要实现三重突破:

1. 叙事转型:从宏大口号转向微观共情,如流浪地球2将人类命运融入个体抉择

2. 类型创新:开拓深海、航天等新领域,突破传统军事片框架

3. 价值平衡:在民族叙事中注入国际视野,避免单薄的价值输出

这场舆论风暴实质是文化消费升级的必然。当观众开始追求逻辑自洽的叙事、立体丰满的角色、真实可感的情感时,简单粗暴的情绪刺激已然失效。吴京的起伏轨迹警示着:在这个解构权威的时代,没有永恒的"战狼",只有持续进化的创作者。或许正如再见,坏蛋未竟的平民叙事尝试所暗示的融金牛,放下符号重负,回归生活本真,才是中国电影穿越周期的最佳路径。

发布于:江西省德旺配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。